世界觀 | 一張明信片的啟示

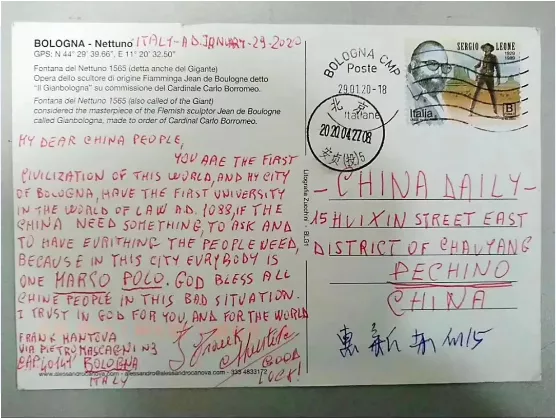

好幾位同事說,若非你下夜班發現那張意大利博洛尼亞寄來的祝福“中國人民”戰勝疫情的明信片,這個故事估計就石沉大海了。

他們都覺得那幾句走了三個多月的話讀來著實暖心。

這些高度相似的評價有些出乎我的意料。這個特殊時期,人們是多么渴望被愛與理解啊。

看著那張已經有些泛黃卷邊的明信片,我不知道它在這跨越了大半個地球的旅行中經歷過怎樣的顛簸和曲折才來到我的手中。將近100天的超長行程本身就說明了疫情帶給世界的影響何其嚴重。

上面每個字母都是大寫的,認真地一筆一劃寫下來的,短短幾句話有歷史回顧,也有現實寫照,有意式幽默,也有緊迫的憂愁。特別是想到它是在中國抗擊疫情最困難的時候寄出的,就更加顯得它的分量。

在國際輿論戰中與污名化中國搏斗了幾個月之久,當我讀完這封以“Dear China People”(親愛的中國人民)這樣的稱謂開頭的短信之后,心底涌上的暖意在時刻在提醒我,閃爍著人性光輝的大愛具有任何狹隘地政治把戲都無法征服地桀驁魅力。

想到自二月份以來意大利及歐洲疫情之嚴重,我和我的同事們又不禁擔心起這位素昧平生的博洛尼亞市民和他的同胞。這種擔心表面上是對被給予愛的回饋,是一種向善人性的本能使然。

從另一個層面上講,這張硬紙片之所以具有的感召力,除了疫情的大背景,還在于手寫與郵寄本身所蘊含的純潔、期待、想象與牽掛的符號內涵。在信息泛濫的時代,在渴望純粹之愛的時代,這樣漂洋過海地手書,它所經歷的路途坎坷,它所被賦予的人性期許,都融為信本身的一部分。

疫情發展以分秒計,很多人生因此改變。三個月內有多少悲歡離合?時間跨度無疑加深了它的理解縱深。

耍慣手機的手,拿起手書信,就是重新撿起那段“從前慢”的時光—“大家誠誠懇懇,說一句,是一句”。習慣了雪亮的熒光屏上“啪啪打臉”、“起底”、“硬懟”、“有何臉面”、“火力全開”之類的硬核表達的眼睛,再次撫摸泛黃的彼此溫柔以待的手書時,就是在撫摸語言和心靈應有的默契。好好說話,好好寫字,怎么就那么難?

疫情是人類共同面對的敵人。疫情可以檢測治理能力,但絕不是比較制度優劣的唯一準繩;在疫情在全球范圍內消退之前,沒有哪個國家可以獨善其身。但可笑的是死亡數字間的國別差距,卻始終在被一些人故意放大為高尚或卑鄙之間難以逾越的鴻溝。

人類有古老的文明,但很多當下的文明并不古老。在一個默默接受“前后浪”的線性發展邏輯和非黑即白的二元對立的集體意識中,仿佛擁有就是幸福,未來就值得期望,總有一個裝得滿滿的幸福的彼岸在那里等待著人們。

其實,我們首先要安放好的是人性之錨,才會獲得內心的安寧。人生有起始,但人生絕

應是一條線上拉扯的木偶。國家和社會,亦是如此。

明信片,顧名思義是明著的信,希望這封誰都可以看到的信在其三個月的路途中給所見者以啟迪。

信,裸著,流浪,成為對人群的言說。

- 世界觀 | 美國支持“臺灣參加聯合國”,打的是自己的臉

- 世界觀 | 孟晚舟回國,外媒怎么看?

- 世界觀 | 美國“溯源報告”,政治操弄下的鬧劇

- 世界觀 | “喀布爾時刻”為“臺獨”勢力敲響喪鐘

- 世界觀 | 美國抗疫幾項“第一”,這份報告說清楚了

- 世界觀 | 民進黨買再多美國炮,也擋不住祖國統一

- 觀中國 | 中國減貧成就何以取得?西班牙學者有三個重要發現

- 世界觀 | 臺民進黨當局“與狼共舞”,鋌而走險

- 上海港集裝箱年吞吐量突破5000萬標箱

- 德國圣誕市場遭襲5人死亡200余人受傷

- 多地宣布“取消公攤”,購房有望實現“所購即所得”

- 亂局交織沖擊中東經濟 多國對華合作穩定發展

- 哈馬斯:若以色列不設置新條件,達成停火協議可能性高

- 國防部新聞發言人張曉剛就美方發布2024年《中國軍事與安全發展報告》發表談話

- 我國工業經濟平穩向好 新動能持續壯大

- 違法和不良信息舉報

- 互聯網新聞信息服務許可證10120170006

- 信息網絡傳播視聽節目許可證0108263號

- 京公網安備11010502032503號

- 京網文[2011]0283-097號

- 京ICP備13028878號-6